第11回JCOG患者・市民セミナー(入門編) 開催報告

- TOP

- 一般の皆さん・患者さん

- 患者市民参画

- JCOG患者・市民セミナー

- 第11回JCOG患者・市民セミナー(入門編) 開催報告

開催報告

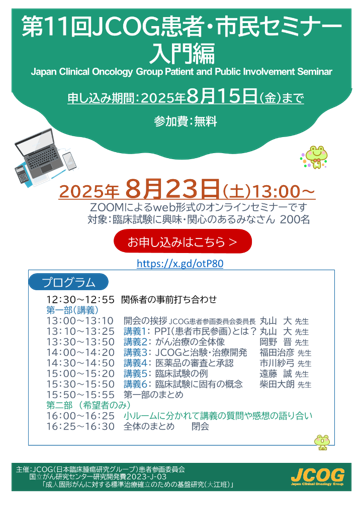

2025年8月23日(土)、JCOGが実施している臨床試験に関連する内容を、臨床試験に携わる医師とともに学んでもらうことを主旨として第11回JCOG患者・市民セミナー(入門編)を開催いたしました。

JCOGでは、JCOGが行う臨床試験をよりよい研究とし、より多くの患者さんに参加いただき、より多くの患者さんに貢献するエビデンスを創出していくため、こうした患者市民参画を継続的・恒常的に行う仕組みを作ることを考えています。

今回は、臨床試験について知っておいてほしいことを中心に、研究者による6つの講義と少人数に分かれてのQ&Aセッションを行いました。

| 講義1:患者市民参画について | JCOG患者参画委員会委員長 | 丸山 大 先生 |

| 講義2:がん治療の全体像 | JCOG患者参画委員会 | 岡野 晋 先生 |

| 講義3:JCOGと治験・治療開発 | JCOGデータセンター長 | 福田 治彦 先生 |

| 講義4:医薬品の審査と承認 | 医薬品医療機器総合機構 | 市川紗弓 先生 |

| 講義5:臨床試験の例 | JCOG患者参画委員会 | 遠藤 誠 先生 |

| 講義6:臨床試験に固有の概念 | JCOG副データセンター長 | 柴田大朗 先生 |

| ブレイクアウトルームに分かれてQ&A | ||

参加メンバー

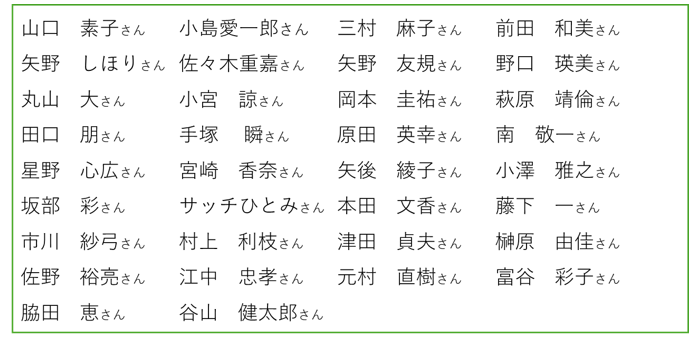

ご参加いただいたみなさま(掲載をご許可いただいた方のみ:順不同)

Q&A(ブレイクアウトルーム)

講義の後、申し込みいただいた方々により8ルームに分かれて講義の感想や意見交換を行いました。およそ30分間という短い時間ではありましたが、参加者のみなさまの活発なディスカッションが各ルームで行われました。

- 患者さんがゲノム医療に対して考えておられること、薬剤の晩期障害のことダイレクトにお話を伺えて良かったです。自分の専門領域だけではなく広く勉強を続けたいと思いました。

- とても和やかに進み、話しやすかったです。患者さんや医師、機構職員とで、立場関係なく話せる、とても貴重な経験でした。

- 新規治療について、どの程度の負担を広く国民にのせてよいのか、といった議論においても、PPIが果たしうる役割は大きいのだろうと感じた。

- 患者さんのお話は、今まで自分にはなかった視点を発見できて大変参考になりました。

- 患者さんから患者会についてお話しを伺うことができ、また、患者会が存在しないがん領域もあるという話を研究者の先生から伺い、患者会が果たす役割について興味を持ちました。

- 患者さんが具体的にどんなことに困っているのか、どのような思いで治療や研究に参加しているのかを聞く良い機会でした。先生やPDMAの方の回答も、それぞれの立場からのご意見として大変参考になりました。

- 臨床試験はどうしても切羽詰まった患者が探すイメージが有るので、もっと普段から情報に触れる機会があればいいなと思います。

- 業務中には触れる機会がない患者さんや臨床試験を行う医師の方々の考えを実際にお聞きすることができ、非常に勉強になりました。今後の業務に活かしていきたいと感じました。

- 患者さんと実際にお話しすることがなかったため、患者さんが治験に対してどのような考えや想いを持っているのかを再認識することができ、PMDAの業務の意義を再認識することができました。

各講義でお寄せいただいたご感想の一部をご紹介いたします

講義1:患者市民参画について

- 臨床試験にPPIが必要な理由が理解できました。ジョハリの窓、レイサマリーなど初めて聞く言葉があり勉強になりました。

- PPIの歴史、近年の理解の深まりを確認することが出来ました。

- 患者や市民のために行われるものではなく、患者や市民とともに行われるもの、というところが特に印象に残りました。

- 今までは漠然としたイメージでしたが、治験における患者市民参画が推進され、企業や研究者、PMDAだけでなく患者さんの意見を反映した治験が実現されるようになると良いと感じました。

- 初めて知ることも多く、lay summary等、具体的な取り組みも含め多くのことを学べました。

講義2:がん治療の全体像

- がん診療のジレンマ、患者と研究者のジレンマを患者側も理解する必要があると再認識しました。

- 正しい知識をもとに判断することが大切だと思いました。

- 「よさそうな医療が、必ずしもいいとは限らない」という言葉が印象的でした。

- 診断から治療までの全体像について、良く理解できました。

- 例年同様の内容でしたが、演者の先生が異なることで新鮮に感じられて良かったです。

- 医師から説明していただきたい内容でとても勉強になりました。患者の立場になったとき、どれだけ治療方法についてわかりやすく説明していただけるかはとても大切なことだと思います。

- 患者さんは最新の治験がすべて最良の治療と思ってしまうことも多く、リスクとベネフィットのバランスを理解してもらうことの重要性を再認識しました。

- スライドが分かりやすくすっと入ってきた。標準治療と最先端治療のネーミングで最先端治療の方がいいのかな?という誤解も、そうでもないということも分かって良かった。

講義3:JCOGと治験・治療開発

- 沢山ある研究グループの中のひとつであることを知って勉強になった。

- 製薬会社の行う試験と医師の行う試験の違いがこれまで理解できていなかったので、役立ちました。

- がんの治療開発には製薬会社の治験と研究者の集学的治療を行う臨床試験の両輪が欠かせないという点が他の一般薬開発と違うのがよくわかりました

- 患者さんの思いは早期開発にあるのかもしれませんが、研究の参画という点ではJCOGが果たせる役割は大きいと思いました

- 今回のセミナーで一番聞きたい項目だった。治験の種類や、薬として承認申請されるまでの流れがよくわかった。

- 製薬企業が行う臨床試験との違いがよくわかりました。JCOCの試験はより患者に近く、共感できるものが多いように感じます。

- 全体像がよくわかりました。また、JCOGで取り上げられている試験と標準治療の資料が分かりやすくよかったです。

- 治療開発マップのように、わかりやすい情報発信を心がけることが重要だと感じました。

- JCOGの役割がよくわかりこの講座項目は、入門編では必要だと思います。

- 試験の企画段階で1~3年かかることは知りませんでした。試験全体が長い理由がよくわかりました。

講義4:医薬品の審査と承認

- 承認までに時間がかかる理由がよく分かりました。PMDAの概要を理解できよかったです。

- 新しい医薬品ができるまでの道のりが、これほど困難であることを初めて知ることができた。

- PMDAの方々がこのような場所に多く参加され、患者・市民の声を聴く姿勢、素晴らしいと思います。

- 患者さんは存在をほとんど知らない方の方が多いので、安全性の為に実地調査や監査を行っている事など、もっと周知していきたいと思います。

- 医薬品の開発と承認で私たちの手に届くまでにどれだけの薬の素が淘汰されているかを知り、今の治療に巡り合ったことが奇跡に思えてきました。

講義5:臨床試験の例

- 実際の例で解説いただけたので非常にわかりやすく具体的な臨床試験のポイントを理解できました。

- 難解と思われがちな臨床試験の世界と、私たち患者が受ける医療を分かりやすく、教えていただきました。問いから仮説を立て、多くの人々の協力のもとで検証を行い、その結果が新たな「標準治療」として確立されていく。誠実な試験の積み重ねによって、がん治療が着実に進歩している実感がわきました。

- 質問も多く、皆が理解できている内容なのだろうと思いました。発表者の先生が、なるべく平易な言葉を使用するように、意識されているのが伝わってきました。

- 比較の仕方や数字の意味などよくわかりました。

- 医薬品の有効性を評価するものではなく、術式の比較の臨床試験のお話をお聞きするのは初めてだったので非常に興味深かったです。臨床試験で証明したいことを軸に、主要評価項目や試験デザインを設定することの重要性を再確認しました。

- 前の講義でJCOGの沿革を知った上で実際にどのような試験を実施しているのか、ガイドラインにどのように反映されているのかを学ぶことができ、JCOGの業務をより具体的にイメージすることができました。

講義6:臨床試験に固有の概念

- 最新の治療に期待を寄せるのは患者としては当然のことですが、正しい知識に基づいた治療をしたいと思いました。

- プラセボが、特にがん領域においては無治療ではないと知り、大変安心しました。

- 治験情報の調べ方がよくわからなかったので、この講義の資料はありがたくさっそく利用してみたいと思います

- ランダム化・盲検化・二重盲検化の意味について改めて学びました。がんの臨床試験を探すチャットがあることを初めて知りました。

- 「薬」として世に出ないものがほとんどであるということが強調されることは、薬剤開発の正確な状況を知っていただくうえで重要な点と思います。

- 薬の候補の殆どは効きません、とは衝撃的な表現のように一瞬聞こえますが、事実だなと考えました。患者さんにもわかりやすい情報公開とすることが大切だと感じました。

- 試験の基礎知識に加え、試験の探し方も学ぶことができ、勉強になりました。

- 薬の候補や承認されたらニュースになり、候補のほとんどは効かなく未承認の場合、ニュースにもならないということは、たしかにそうだよな、とコロナ禍の事を思い出しながら深く理解できました。

入門編全体

- 初めての参加でしたが、JCOGについてはもちろんPMDAなどの業務の内容がざっくりわかりました。臨床試験や治験の厳格な運用について安心感が持てました。

- 一担当医として、患者への説明の仕方を考える観点からも先生方の講義の内容が大変参考になりました。

- CRCとして今後の被験者対応や医師との調整などに役立つ良い機会でした。

- 何回学んでも必要と思える内容だと思います。今日また学び少しずつでも苦手な分野をクリアできました。

- ブレイクアウトルームでは発言しやすかったです。ありがとうございました。

- JCOGに(じぇいこぐ)とふり仮名を振ってくださったスライドがあって、一般人向けにしてくださっているのを感じました。

- 以前わからなかったことが分かるようになったり、忘れていたことを思い出したりできるので、講義はありがたいです。休憩をこまめに入れていただけるので、集中力の観点からも、トイレが近い観点からも助かります。

- 患者委員の皆様の広報により、PPIを知り参加させていただきました。

- 患者参画の概要や、患者さんと直接お話することができ、大変有意義でした。日頃の業務にどのような活かすか、考えていきたいと思います。

JCOG患者参画委員会事務局 木村綾